*2017/8/27初投稿・2018/7/18リライト

Contents

債券とは?

まず、債券とは一体なんでしょう?

債券は国や企業が資金を調達するために発行するものです。

資金調達のために発行するという点では株式と同じですが、債券は利率や満期日が予め定められている点が異なります。

債券は満期日に償還されるため安全性が高い商品と考えられています。投資家からみれば、期間が決まっている資金や、安全性が求められる資金の運用に適しています。

そして、債券といえば、国債です。国が資金調達のために発行するものです。

なお、2018年7月の日本政府が発行している10年国債の市場金利は0.040%です。100万円を10年預けても、たったの4000円にしかならないのです。

長期金利は地味な存在ですが、円建て債券の基準となる金利とされ、実は株と同様に重要な経済指標だったりします(日経新聞では日経平均株価と並んで載っています)。

ですのでたまに長期金利の水準を確認する癖をつけることをオススメします。

債券の価格とは?

債券というと期日まで保有しなければいけないと思うかもしれませんが途中で売却することも可能です。

もちろん、売却するために「価格」が必要になります。これが債券価格です。

債券の価格の面白いのが株式の価格(株価)と異なり理論的に決定されるのが特徴です。

債券の価格決定メカニズム

「金利が下がると、価格は上がる。金利が上がると、価格は下がる」のが債券価格の原則ですが、では、なぜそうなるのか、考えてみたいと思います。

金利が下がると価格が上がる?

例えば、Aさんが3%の10年国債を保有しているとします。

ふとしたことから6年目にAさんは3%の10年国債を売る必要が発生しました。一方で、Bさんは余剰資金を国債で運用したいと思っているとします。ちなみに、このときの市中金利は1%だとします。

この時、Bさんが新しく市場にある国債を買おうとしても、市中金利が1%ですので今後5年間では5%しか利息受け取れません(1%×5年間)。

一方で、Aさんの3%の10年国債は今後5年間で15%の利息を受け取れるわけです(3%×5年間)。

Bさんはもちろん、Aさんの3%の10年国債が欲しいわけですが、Aさんからみれば今後15%の利息を受け取れる国債を5%の利息しか受け取れない国債と同じ価格で売るのは納得がいかないはずです。

ですので、BさんがAさんの10年国債3%を買うためには2つの国債の金利差10%分の差額を上乗せしなければいけなくなります。

つまり、今回の例のように金利が下がると(3%から1%)、債券の価格は上昇するのです。

では、金利が上がった場合は?

では、金利があがっていた場合はどうなるのでしょうか?

さきほどと同様に、Aさんが10年国債が3%を保有しているとして、それをBさんに6年目に売るとすると‥というシミュレーションです。ちなみに、今回は売る時の市中金利は5%になっています。

この時、Bさんが新しく市場にある国債を買おうとすれば市中金利が5%ですので、今後5年間では25%の利息を受けとることができます。(5%×5年間)。

一方でAさんの10年国債3%では今後5年間で15%の利息しか受け取れません(3%×5年間)。

Bさんはもちろん、市場で流通している5%の国債のほうが欲しいわけです。それでも、Aさんは今持っている国債を売りたい‥。

そのような場合、AさんがBさんに10年国債3%を買ってもらうには2つの国債の金利差10%分の差額を割引しなければいけません。

つまり、金利が上がると(3%から5%)、債券の価格は下落するのです。

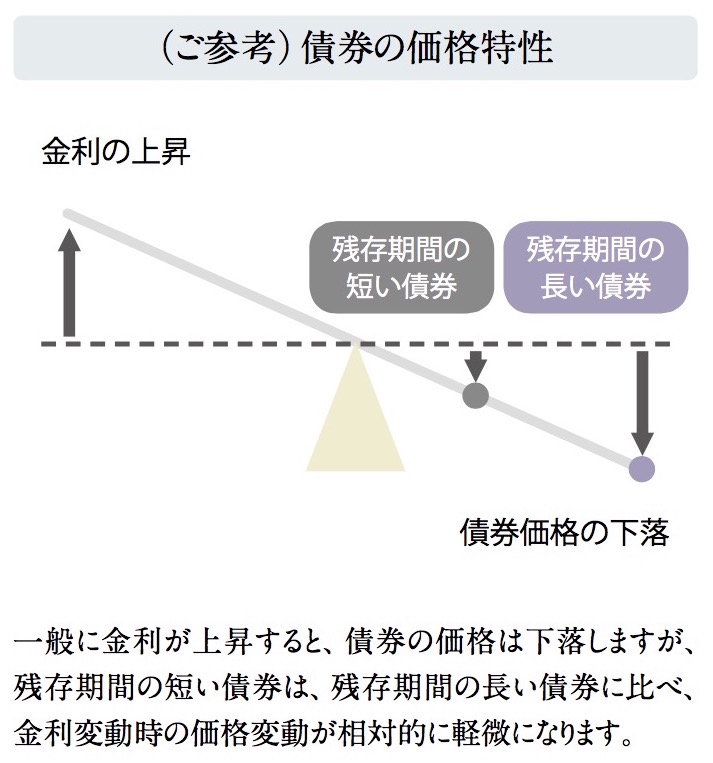

債券の価格は残存期間が短くなると変化が小さくなる。

さらに、債券の価格には金利以外にも、重要な項目があります。それは債券の満期日までの期間です(残存期間)。

さきほどの例では残りの期間は5年間でした。

もし、それが残り1年だった場合はどうなるか考えてみたいと思います。

さきほどのように、Aさんが10年国債が3%を保有しているとします。それをBさんに10年目に売るとすると‥というシミュレーションです。ちなみに、売る時の市中金利は1%だとします。

Aさんの10年国債3%が今後受け取れる利息は3%です(3%×1年)。そして、Bさんが市中にある国債1%を購入したとして、今後受け取れる利息は1%(1%×1%)です。

AさんがBさんに国債3%を売るためには2つの国債の金利差2%分しか差額を上乗せしなくていいわけです。

さきほどの残存期間が5年だった場合は10%の差額が必要でしたが、今回はたった2%の差額しか必要ではないわけです。

つまり、債券の価格は残存期間が短くなると、金利に対する価格の変動が小さくなるわけです。

債券の価格のまとめ

では、まとめてみます。

- 債券の価格は金利が下がると価格は上がる。

- 債券の価格は金利が上がると価格は下がる。

- 債券の価格は残存期間が長いほど、金利の変動の影響を受けやすい。

- 債券の価格ら残存期間が短いほど、金利の変動の影響を受けにくい。

ですので、金利の上昇が予測した場合、債券を買う場合は残存期間が短い債券を購入したほうが良いことになります。

逆に、金利の下落を予想した場合、債券を買う場合は残存期間ご長い債券を購入したほうが良いことになります。

こんな記事もあります

ミスターマーケットの本日のノイズでした。

参考リンク→「財務省「国債」」

今回は知っているようで意外と知らない債券の価格決定の仕組みを簡単に説明しようとおもいます。