よかったら下記記事も参考いただけたら幸いです。

Contents

同じ運用でもETFによって分配金はバラバラ

同じ指標で運用しているETFであっても分配金は異なるときがあります。

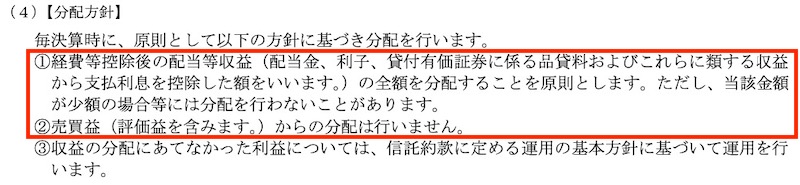

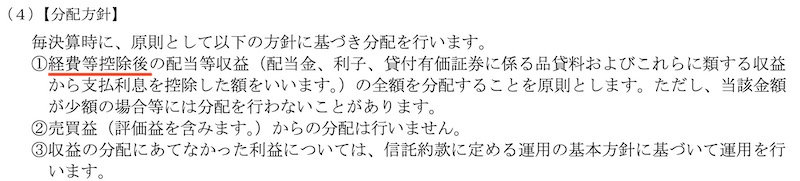

ETFは、一般的に、投資対象からの配当金などインカムから経費をマイナスして分配金に回します(売買益は分配しないです・下記は2558の分配方針です)。

ですので、普通に考えたら、同じ指標で運用していれば、分配金は概ね同じような金額になるはずなのです。

でも、実際は大きく異なることがあります。

例えば、S&P500を使ったETF(2021年6月5日)ですが、

1655と1547(上から2番目と3番目・水色ライン)が0.9%程度なのに、2558(上から1番目)は0.68%と多く乖離してたりします。

ETFからの分配金が初めてだったりすると、

「あれ?なんで??もしや、騙されている???」

とちょっとビックリしちゃうわけです。

同じ運用でも分配金がバラバラになる理由

同じ指標で運用していても、ETFの分配金が異なる理由は主に2つあります。

- 分配金の希薄化と、

- コスト

です。

分配金の希薄化

まず、分配金の希薄化です。

ETFは株式などに運用していますが、その株式たちが配当する時期は銘柄によってバラバラです。

イメージだと↓したのようになります。

時期関係なしに配当金が入ってきます。

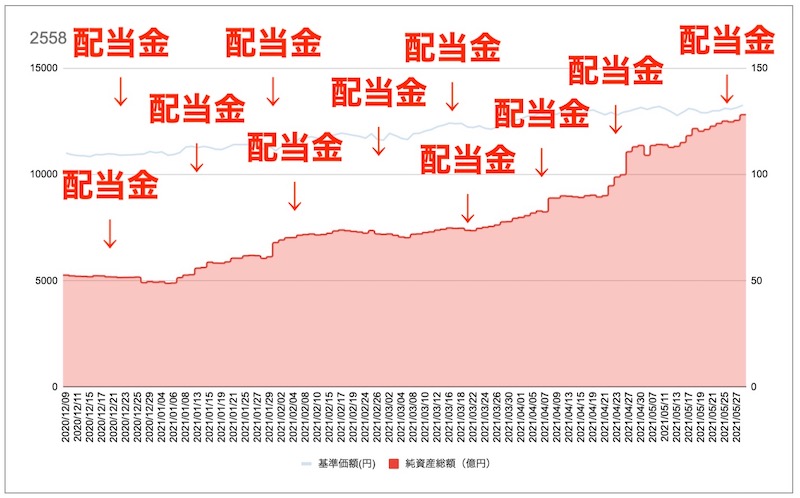

一方で、分配金は別のスケジュールで行われます。2558だと年2回の決算時(6月8日と、12月8日)に行われます。

イメージは↓したのような感じ。

つまり、期間中に受け取った配当金を期末に一気に分配金とするわけです。

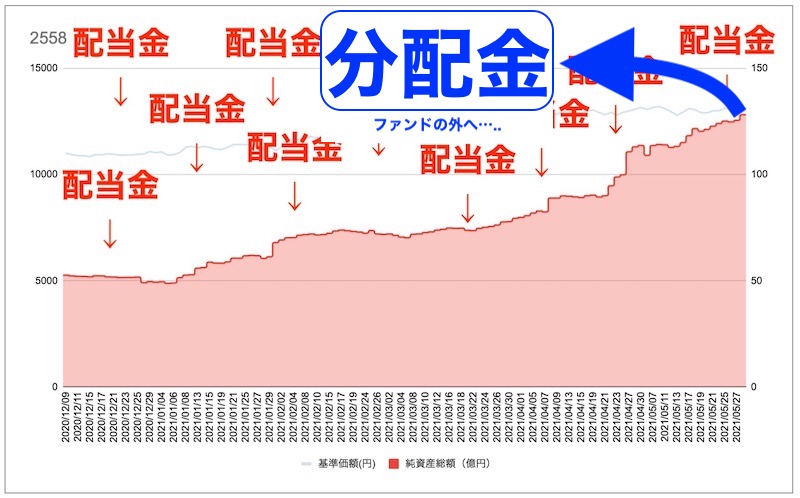

ここで分配金の希薄化が発生します。それは期中と、期末の投資家の数(口数)が違うからです。

分配金を受け取れるのは期末に保有していた投資家です。配当金があった期中に保有していた、していないのは関係ありません。

分配金は期中に受け取った配当金を期末の投資家に分配するカタチになるので、期中に比べて期末の投資家(口数)が増えると、1口あたりの分配金が減ってしまうわけです。

コスト

もう1つの要因は、コストです。

先にみたように、分配金は、配当金から経費(コスト)をマイナスした金額になります。

よって、コストが大きいETFは分配金は小さくなります。

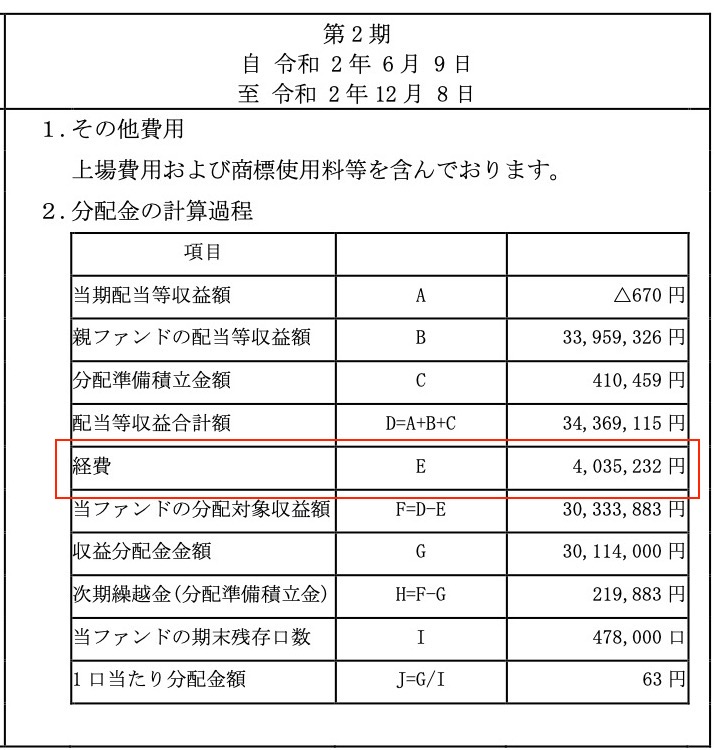

そして、設定されて間もないファンドは初期コストが大きく発生する傾向にあります。ファンド立ち上げにかかる諸経費などが要因です。

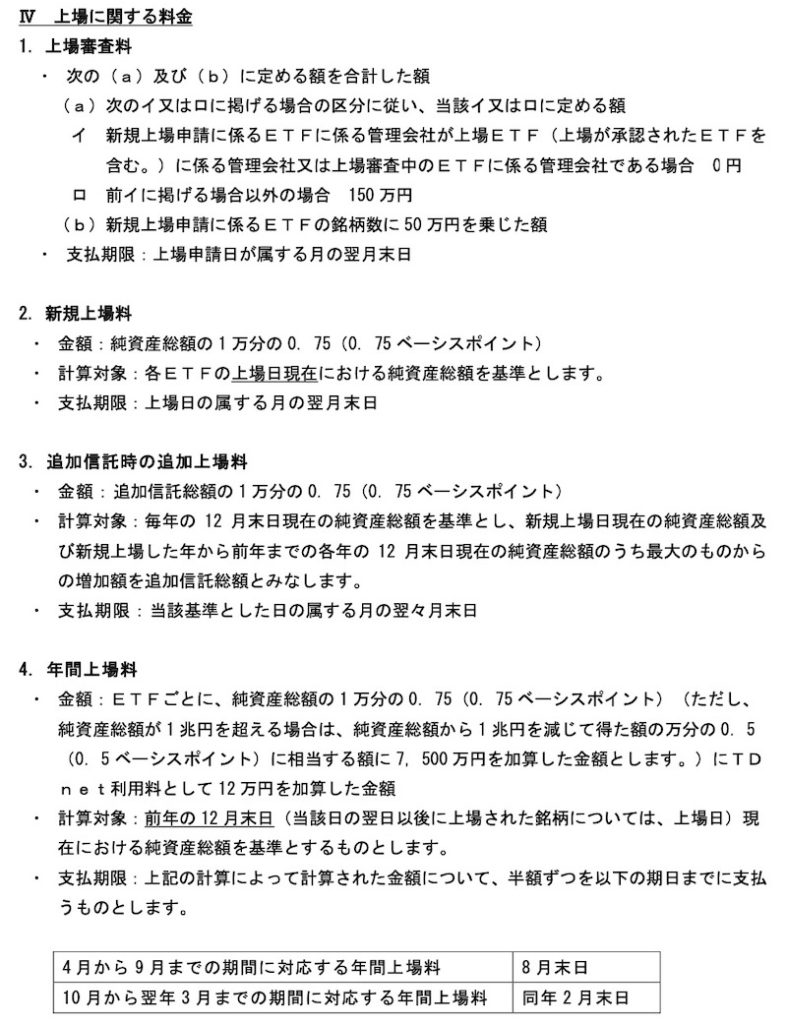

また、ETFの上場に関する料金(東証・下記画像参照)では、上場時に、上場審査料(1)や新規上場料(2)なども発生します。

追加信託時の追加上場料(3)や年間上場料も、初期の頃は負担が大きくなる傾向にあります。

分配金の大小による優劣はあるのか?

では、同じ指標で運用しているファンドは、分配金の大小によって優劣はあるでしょうか?

分配金の希薄化

配当金の希薄化による分配金の大小は有利不利はないです。

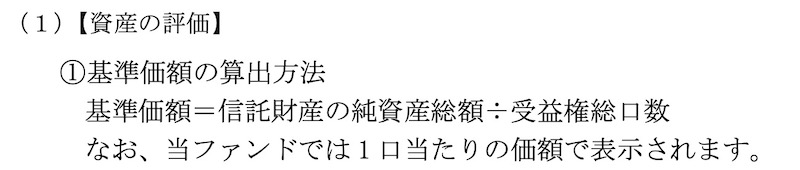

なぜなら、基準価格は、ファンドの純資産総額を口数でわって計算されるからです。その純資産総額には受け取った配当金が含まれています。

『2558目論見書』

コスト

一方で、コストによる分配金の大小は有利不利はあります。

コストは外に出てしまって投資家には戻ってこないですからね。

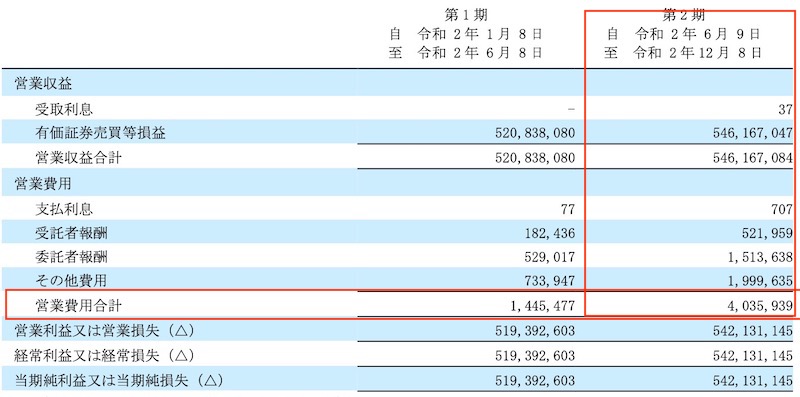

分配金のコストの影響はETFの決算短信に記載されているので、心配になったら他のファンド比べてみるのも良いかもしれません。

『2558の決算短信』

『2558の決算短信』

ちょっと心配が解消されたら嬉しいです

いかがでしたでしょうか?

ETFの分配金について心配が少しでも解消されたら嬉しいです。

インデックスETFには僕も投資しています

よかったら下記記事も参考いただけたら幸いです。

ミスターマーケットのノイズでした。